“Me ne sto a guardare, dalla panchina di un viale, la vita che in questa strana eternità si prepara sotto i miei occhi. L’aria è lucida, di un’umidità compatta: rivoli d’acqua piovana (saranno guasti gli scoli nella parte alta della città) confluiscono nel viale, e hanno steso sull’asfalto, giorno dopo giorno, uno strato leggero di terriccio. Poco più di un velo, eppure qualche cosa verdeggia e cresce, e non la solita erbetta municipale: sono piantine selvatiche. Il Mercato dei Mercati si cambierà in campagna. Con i ranuncoli, la cicoria in fiore.

In tasca tengo, per lui, un pacchetto di Gauloises. (1973)”

In attesa dell’improbabile apparizione di un amico, l’unico uomo rimasto sulla terra, riapprodato, alla fine della solitaria e disperante peregrinazione che dura tutta la narrazione-monologo, nella sua “Crisopoli” (che non ama, anzi non può soffrire: “In lei ho scorto il mio antitipo, l’affermazione trionfale di ciò che io rifiuto, l’ho eletta a centro della mia detestazione del mondo; una caput-mundi al negativo…“) una Zurigo ora deserta di umani e intatta nelle cose – come dopo un’esplosione nucleare disumanamente selettiva, un mega esodo, un’evasione in massa, magari un rapimento extraterrestre – vede spuntare la cicoria e i ranuncoli nella piazza che fu degli affari e dello scambio, piantine selvatiche in luogo della solita e asettica, ‘sintetica’, erbetta municipale.

Minimi ma forti segni di una palingenesi, nuovo tentativo di creazione, ri-creazione, nel segno della Natura?

E proprio in un luogo simbolo dell’umanità economica e della vita artificiale, del freddo e arido scambio in denaro ( un momento prima di sedersi sulla panchina, da un balcone di un vicolo della “capitale del Capitale” dietro l’Hôtel Baur, aveva visto pendere un drappo stinto e profetico: “Capitalisti, è finita!”).

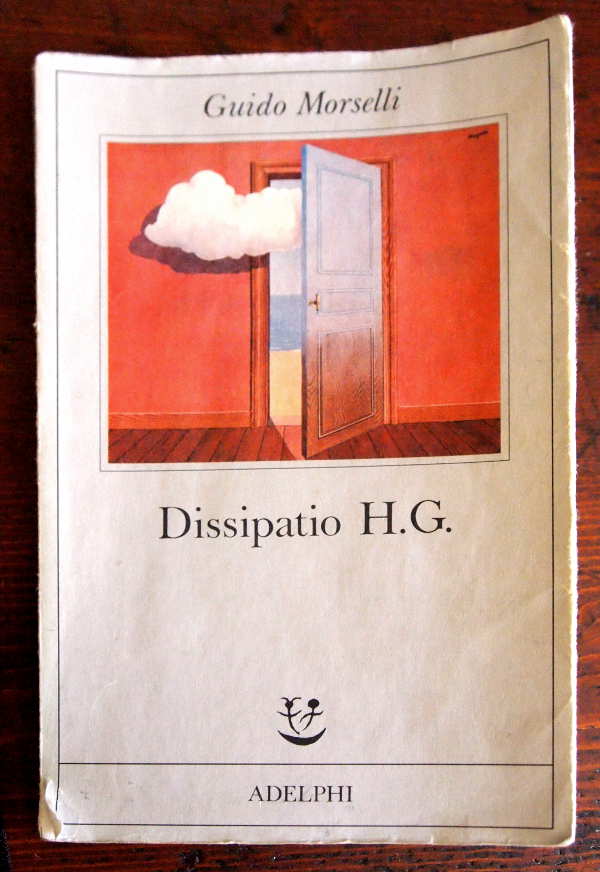

Così si chiude, aprendosi su un’attesa, dell’amico e di una ri-generazione terrena, uno dei racconti più lucidi e folgoranti del secolo scorso, “Dissipatio H.G.” di Guido Morselli.

L’uomo in panchina che se ne sta “a guardare” aveva in principio deciso di togliersi la vita, (“Perché. Per il prevalere del negativo sul positivo… Una prevalenza del 70 per cento…“) ma, cambiata idea e ritornato sui suoi passi, non aveva trovato più nessun umano, tutti spariti, dissolti, come andati via o rapiti in massa, lasciando svuotati e abbandonati i loro involucri, abitazioni e abitacoli, spazi e oggetti.

Fobantropo (più che misantropo: teme l’uomo, non lo odia) e solipsista, trova paradossalmente la condizione di solitudine assoluta non per aver abbandonato gli altri ma per essere stato abbandonato dagli altri, tutti gli altri.

La sua ricognizione-perlustrazione del mondo abbandonato dagli umani è una ricerca, un po’ ansiosa, un po’ disperata, a tratti esaltata, altrimenti angosciata, sul filo dello straniamento estremo, gli oggetti, le cose, i luoghi gli appariranno “insieme noti e irriconoscibili, vicini e irraggiungibili”.

Soprattutto un grandioso, penetrante, premonitore registro-regesto del brutto, dell’assurdo, del fasullo, materiale e morale, incombente e presente nel mondo, il minuto lordume delle strade, il kitch internazionale degli hotel con le bandierine svolazzanti, nella Zurigo fredda e finta, la città delle banche e del commercio dal lucore di patacca, le baite leziose intorno, i gerani plastificati, e pure il samaritanismo ipocrita della società, per esempio quello del numero telefonico amico, con cui la società “offre una mano a coloro che lei, proprio lei, butta nel fosso”.

E insieme uno struggente inventario della nostalgia, il ricordo delle cose e dei luoghi incontaminati e belli, la bellezza intatta dei boschi e delle malghe, la ruvida e scontrosa ma vera bonomia di Giovanni e Frederica, i due pastori amici e poi le “piccole cose familiari e vischiose, gli oggetti che ti riagguantano, e ognuno ha il suo modesto fascino, prensile, tenace” .

La detestazione del mondo (che poi è nostalgia e struggimento risentito e infine prosciugato) è esercizio (di superbia?) solipsistico che assume spesso le modalità della peregrinazione solitaria (“…nel punto in cui la stradetta si suddivide in vari sentieri. Prendo il più erto, il mio: quello che …mi introduce al mio privilegio, vivere fuori e sopra, vivere solo.“), scandita da sempre più stanchi abbandoni in panchine: ultima forma di partecipazione l’osservazione, la testimonianza, smagata, disperata, con qualche inconfessato, timido barlume di attesa, di un cambiamento, un miracolo, un segno…

Priva di acconci sentieri di montagna e di vie solitarie a portata, mi si offrono invece le più domestiche e urbane panchine, di piazza Cavour, qui a Vercelli, per esempio, alla bisogna spesso mi ci accascio insieme ai vecchi, solitaria per indole e necessità come loro – li sto raggiungendo in condizione ed età – e “me ne sto a guardare” insieme a loro un mondo in cui fatico sempre più a riconoscermi, sempre più brutto e negativo (francamente, meno semplificatrice e soprattutto meno lucida dell’ io narrante, non so calcolare in quale percentuale… alta, troppo alta, però, senz’altro), mi sembra, insulso…e disperato…

Proverò ancora a spiare se spuntano la cicoria e i ranuncoli tra l’acciottolato e le assi delle pedane e se magari – prima di un ‘innesco’ al gesto estremo quale per il Nostro era stata la progettazione di “Un’ infame ‘Euro-Autoroute’ ” che avrebbe ferito a morte la sua amata Widmad in nome degli interessi di una società ‘anonima’ notoriamente intestata a due grossissimi imprenditori locali – vi giunga una gallina a becchettare con effetto di “cavalli dell’Apocalisse che caracollassero su quegli asfalti”.